美国黑人亚当斯,在朝鲜战场被志愿军俘虏,战争结束后,选择到中国生活,在中国娶妻生子,上了大学,被分配到外文出版社做翻译。1966年初,亚当斯回到了美国,虽然备受怀疑和歧视,但他依法,最终实现了自己的梦想。

1970年代,美国的孟菲斯,一个当时华人很少的南部腹地城市,突然冒出多家中餐馆,不过老板并不是华人,而是一位黑人,名叫克莱伦斯·亚当斯(Clarence Adams,1930-1999)。

今天美国遍地是中餐馆,也有少数不属于华人,但要找出一个黑人做老板的很不容易,何况半个世纪以前。但更令人称奇的是,开餐馆前,亚当斯在生活过十几年,他是外文出版社的编译,住红墙大院,领固定工资。但在1966年春夏之交,他突然下决心回美国,两周内就成行。在那之前几年,他先后在人民大学和武汉大学读书。而再往前追溯十多年,他是朝鲜战争中的美方士兵,被俘后公开号召黑人士兵反战。1953年停战战俘时,他回美国,也不去第三国,而选择去中国生活。

1965年8月,就在回美国前一年不到,亚当斯在接受了越南南方民族解放阵线的专题采访,呼吁被派到越南战场的美国黑人士兵放下武器回国。采访录音很快由河内对美军士兵了。于是在朝鲜战争十多年后,亚当斯这个名字又一次引起了美方甚至社会的注意。

从朝鲜战俘营到,十多年来,这个前美国黑人士兵的所有经历,都让人担心他回美国生活和工作的决定是不是,回美国后他和家人是否安全。但他却走了,而且还带着他的中国太太和一儿一女。

亚当斯不是心血来潮的人。他敢作敢为的个性也是一种姿态:作为一个身份意识非常强烈的美国黑人,生活培养了他在各种境遇下的性,一旦被赋予改变自己命运的机会,他能不受各种口号和的,做出最符合自己利益的决定。这种果断和执著,使他大起大落的人生,连接起朝鲜战争、美国运动和中国1960年代国内的风云这些初看毫无直接关联的重大历史事件,而他回美国后成功地以经营中餐谋生,又给他不无传奇色彩的人生画上了一个看似平庸实则的结局。

1930年,亚当斯生于的孟菲斯,那个地方和那个时代,在美国历史上是种族隔离和种族歧视甚至的同义词。在亚当斯的回忆中,黑人孩子几乎没有在公园玩耍的机会,因为十个公园中能有一个允许黑人进入就不错了,但游泳池就别想了。黑人孩子只能在街上瞎玩,在河里戏水。黑人可以去孟菲斯的主要大街购物,但不能在饭店坐下用餐,不能用那里的公共厕所,尿急了只能到大街后面僻静处偷偷解决。亚当斯记得,有一次他正在这么做,看到一个过来,他拉上裤子就跑,小便都灌在鞋子里。

很多黑人靠擦皮鞋挣钱,不让他们在大街的人行道上摆摊,了就砸烂他们放工具和给客人搁脚的木头盒子。少年亚当斯也干过这活,他津津有味地描述如何把客人的皮鞋擦得雪亮多赚几个美分的诀窍,同时也不忘随时四下张望,看有没有的影子。夸张一点说,在孟菲斯和差不多整个南方,看到黑人的第一反应不是查就是追,黑人看到的本能反应不是躲就是逃。能跑得飞快,是黑孩子在孟菲斯能下去的关键技能。

那么,是不是黑人都无瑕,仅仅是的者呢?亚当斯并不这么看。既然那个社会从历史、制度到文化都黑人那样的地位,那么很多黑人也就习惯于把很多规矩看成是白人的秩序,表面,实则阳奉阴违,从不放过捉弄白人的机会,这种态度成了他们群体沿袭下来的一种文化。种族歧视、黑人犯罪和就这样成了南方社会最常见的三位一体互相交缠的现实。亚当斯偷过点心铺子里的蛋糕,然后在店主人的追赶下飞奔逃走。可悲的是当他好不容易逃到安全地方后,惊恐和气喘使得他再也没有了胃口,那块蛋糕也变得烂糟糟的,被他扔到了河里。

最的还不是受和被歧视,而是很多黑人对生活和命运的毫无希望和期待,被犬儒主义支配,自轻自贱和自暴自弃,习惯甚至沉溺于无聊和有害的群体行为,打架斗殴,互相。亚当斯之所以从军,就是因为用刀捅了一个黑人霸凌小子,当上门时,他从后门逃走,漫无目的地沿着铁奔跑,一直跑到邻近的军队征募站。几个小时后,当他被送上火车前往邻近的密西西比州的军队营地时,他为再也找不到自己松了口气。那天是1947年9月11日,亚当斯还是个高中生。

亚当斯从军的时候,正赶上美国总统杜鲁门在军队中废除种族隔离并扩大黑人名额。这个政策背后的推动力,一是二战中大量黑人从军凸显了黑人的重要性,二是美方经历了二战结束后的大量军人复员,冷战开始后需要维持一定的兵员。而对于黑人来说,从军可以解决就业和其他一系列生活问题,复员后可以免费上大学,还可以有海外经历,见识世界,在种族隔离和歧视制度下,算是很有出的选择。从杜鲁门废除军中种族隔离到朝鲜战争爆发,黑人在美队新招募的兵员中的比例最高时达到四分之一,大大超过黑人适龄入伍的人口比例。

亚当斯入伍后,先被派到南北分治的朝鲜半岛南部,然后调到驻扎在日本的第二十五步兵师的第二十四团,这是一个历史悠久的黑人团队。战争爆发后,1950年8月,这个团被派往朝鲜。11月29日,他所在的黑人炮兵车队增援前线,遇上志愿军的伏击。以白人为主的步兵本来应该掩护炮兵单位,但他们却自行撤退,炮兵们被志愿军包围。亚当斯说用机关枪抵抗了一阵,看到无望后便放下了武器。他意外地受到了志愿军的拥抱,然后被交给朝鲜的人民自卫队到后方的战俘营。

根据亚当斯的陈述,他们步行十天才到达鸭绿江边的战俘营。战俘营中物资极度匮乏,他本人的右脚脚趾冻伤并溃烂,为了不让溃烂蔓延,他从军靴里拆出加固用的钢片,磨得锋利后将两节溃烂的脚趾从关节处斩断。他还用这种方法帮助其他战俘保全了双脚或双手。

这种悲惨境遇,一直到1951年春天战俘营被志愿军接管才结束。志愿军接管后,很快从鸭绿江对岸运来食品、药品和御寒衣物,改善居住条件,应战俘的要求设立体育健身和教礼拜场所,甚至还建了一个小图书馆,并在战俘中建立代表制,让战俘推选代表与战俘营管理机构联系。与此同时,为战俘开设课,教育他们说以美国为首的联合参加朝鲜战争的实质是资本主义对亚洲的扩张,目的是让国家的军火商发战争财,所以是一场富人的战争,穷人的搏命,并以此出发,引导他们认识国家差别的根源。

一开始,亚当斯和其他战俘一样,对教育心存抵触,觉得把战俘看得太简单了。但当他把这种教育的内容和美国的种族问题联系起来时,他逐渐地对它从抵触到习以为常,觉得里面有些道理。在被俘以前,当他在行军途中看到大量死伤的平民时,他对战争的目的就产生了怀疑,同时出于黑人的立场他也想过这样的问题:白人凭什么相信在国内被歧视的黑人会像他们一样为这个国家打仗?所以他说,自己在战场上仍然像其他人一样作战,并非响应任何口号,纯粹出于保命的本能。

当战俘中没有人敢出来当代表时,亚当斯站了出来,为此既有人感激他,也有人恨他,更多的人可能是自己不愿意干但却希望别人干。对亚当斯的出头露面表示不满的美国战俘中,既有出于爱国主义的,也有基于种族主义的,或者二者兼备。亚当斯很快感觉到了他们的。在中国人接管战俘营前,曾经发生过这样一件事:一个白人战俘一个受伤的黑人战俘,因为他夜里的呻吟使得这个白人难以入睡,那个黑人很快死了,而那个白人不久也在半夜被杀,但却找不到凶嫌。亚当斯当了代表后,不敢在半夜沉睡,而是在白天找机会去图书馆补觉。同一个战俘营里有两个黑人,他们就在亚当斯睡觉时轮流守在他身边。那段时间养成的睡觉习惯留下了后遗症,使得亚当斯半夜如果被惊醒就会做出非常暴烈的举动。甚至很久以后,他结婚了,妻子都不敢在半夜惊醒他。

当停战到来的时候,经过艰苦的谈判,两边的战俘都被给予选择去向的(回国或者去任何一个愿意接收的国家)。美方战俘中有21位选择不回美国去中国,其中有三名黑人,亚当斯就是其中一位。亚当斯做出这个决定,更多地是出于改变个人命运的愿望,而非出于他和中国人的合作回国后会有麻烦的恐惧。在战俘营中接受的教育,阅读到的有关中国的材料,使他相信中国崇尚平等、没有种族歧视。他在战俘营接触的中方人员都很。当他向一个熟悉的中国教员试探自己想去中国的时候,那个教员问他在中国想做什么,他的答复一是上大学,二是找个工作,三是娶个老婆。

当时的美国都一口咬定这些不愿回美国的战俘是被、被,或者甚至是为了达到和军中同性伴侣在一起的目的(冷战时的确有美方和情报机构中的同性恋者一起投奔苏联的案例)。但亚当斯说这是没有根据的。让战俘自愿选择去向是美方根据战俘营里的情况提出来的,中方不同意,所以停战谈判拖延了很久。亚当斯认为双方都没有料到会有美国战俘愿意去中国,所以他觉得中方没有在战俘中间物色和劝诱。尽管他的表现已经属于少数进步了,但在他正式提出要去中国后,管理营方面再三他的动机,调查他的背景。当时停战双方都给决定不回本国的战俘几个月的时间,看他们是否改变主意。

所以,选择去中国完全是亚当斯做出的决定。虽然他知道这是一次冒险,前途未卜,并为此熬过了很多不眠之夜,但他知道如果回美国,只会一切如旧,看不到任何改变的希望。站在亚当斯的角度来看,如果外国人选择去美国定居被美国人认为是为了,那么在美国没有享受到的人,能否尝试去外国寻找呢?

毫无疑问,做出这样的决定,在现实上是把自己置于国家或者的。但在国际法和个人身份上,这些前战俘的选择不被认为是,他们不被要求加入前往国的国籍,仍然保留母国的身份,国际红十字会是他们的监护人和所选择的国家的中介,他们在任何时候愿意回国都可以通过它安排。

可以想象,如果没有这个身份的保留和法律的,或者当事人缺乏对这些法律安排的信任,做出不回国的决定恐怕要得多。留下这条,至少在心理上给这些战俘带来一点安慰。亚当斯后来回国后强调自己始终是美国人,去中国是为了实现他在美国得不到的和,这和美国人的是一致的。他在中国时期既没有放弃美国国籍也没有加入任何组织,相信自己所做的一切都没害美国之处,所以始终保留自己作为美国人回美国的。

从1954年2月24日跨过鸭绿江进入中国,到1966年5月26日从广东进入再回美国,亚当斯在中国待了12年。他实现了三个愿望:上大学,有份工作,娶个太太。

他的教育是先在的人民大学接受为期两年的汉语入门训练,然后去武汉大学中文系,1961年武大本科毕业后,他被分配到外文出版社做翻译,月工资250元人民币,住在红墙大院,房租和医疗都免费,家里有冰箱,有清洁工和厨师按时来服务,出门如果要用车的话也可以安排。

他的太太是他在武汉大学读书时认识的,中文名字是刘琳芬(译音Liu Lin Feng),她出身于家庭,是武汉工学院的俄语教师。他们于1957年底结婚,到1966年已经有一儿一女(亚当斯在书中将岳父的名字拼写成Liu Zuou Loon,没有很多细节,只提到他是湖北军阀,当过省长,后来投靠蒋介石。据此笔者猜想有可能是在1926-1927年间主政湖北的刘佐龙)。

这三个愿望实现的程度和质量可以说远远超出了亚当斯的预期。在而立之年,他不但安家立业,而且跻身中国顶尖的精英阶层。在他得以和很多身份特殊的外籍人士来往,和一些精英在安排的联欢场合结识,和来访的美国黑人杜波依斯会面。这是他在美国根本无法想象的。

那么他为什么在1966年春夏之交突然要离开中国呢?对这个问题的回答,牵涉到亚当斯对美中两国的认识和感情的变化,和他当初来中国的决定相比要复杂得多,也和他作为一个在美国南方的社会下成长起来的美国黑人的身份有关。

首先,是亚当斯对美国的态度发生了变化。到外文出版社工作后,他接触了大量有关美国的第一手新闻和报道,了解到如火如荼的黑人运动正在促使美国社会发生变化。尤其是1964年的法案废除了在选举、就业、教育和社会服务等方面的种族歧视,也不得以原国籍为由在这些方面对当事人另眼相看,这就消解了亚当斯对妻子能否在美国就业的担心。亚当斯说如果不了解这些信息,他根本无法想象自己能把全家带到美国去生活。到1965年,他在美国的变化中看到了某种希望,但还并没有马上回美国的打算。

如果说运动使得亚当斯看到了美国社会的积极方面,那么同时正在升级的越南战争在亚当斯看来了美国社会的面,更强化了他对美国的关注。站在美国反战人士的立场,朝鲜战争不同于第二次世界大战,美国没有卷入的理由,越南战争则更是如此。与此同时,他们指出越南战争又是一场穷人的搏命,因为大量富人子弟逃避入伍,与此同时大量黑人应征。朝鲜战争是亚当斯生命的转折点,所以他对越南战争反应很强烈。他想让自己的黑人兄弟看清楚战争的性质。

1965年8月,亚当斯前往越南南方民族解放阵线在的代表机构,录下了自己的反战讲话。亚当斯说,他并不是对在越南的全体美国士兵讲话,而仅仅是对黑人士兵。美国说美国人去越南是为了帮助越南人获得,但他说对于黑人来说,争取的战线不在越南,而是在美国南方的商店、餐馆、公共汽车和投票站。

亚当斯的在河内后,引起了美方的强烈反应,他被称为是新的东京玫瑰(东京玫瑰是二战时期日本对美军的女播音员,据说是日裔美国人,战后受到罪的起诉)。后来在美国很多人问亚当斯:发表了那样的讲话,你怎么还敢不久就回国?亚当斯理直气壮地说:我的回答总是很简单:这是我的国家。我和你们一样有各种。

从个人安全的角度,亚当斯发表反战当然不利于他回国;但是另一方面,这也恰恰说明,越南战争使得离国多年的亚当斯深切地感受到自己仍然是一个美国黑人,他从个人经历出发对黑人整体命运的关注,使他感到必须站出来说话,但又把听众在这个特定群体,说明他并不认为自己在反美,而是在用言论权参加运动,为黑人争取真正的,这又和美国是一致的。

所以,一方面,到1965年左右,美国的运动和越南战争就像显影药水,把亚当斯身上退隐已久的那个美国南方黑孩子凸显了出来。另一方面,在中国生活了十多年后,亚当斯对这个国家的方方面面了解得更多了,除了始终不变的(即使回美国后他也发表对中国社会没有事实根据的),他的想法和感情也变得更复杂了,这是他决定回美国的更重要的因素。

我是在一个他人的国家。我活得很惬意,但这不是我挣来的。我周围的人辛辛苦苦挣得他们的一份。这是他们的。而我觉得自己是在占这个国家的便宜。这让我很尴尬。亚当斯多年后这样描述自己在中国待久以后的心情。在读书期间,他免学费,生活费由学校发放。参加工作后,他知道自己的薪水远高于中国教授的平均工资,再加上各种特殊待遇,他明白这种生活水准对那个年代的普通中国人来说,不仅难以企及,而且是不可想象的。

亚当斯占便宜的感觉和他的工作能力有关。他基础差,高中就辍学了,在中国读书主要是攻克语言关,所以很难想象他在中国最高级的编译机构能发挥多大的作用。他提到在外文翻译圈里的长辈同事们,包括杨宪益和戴乃迭夫妇,以及同为外国人的李敦白和爱泼斯坦等。和这些人在一起工作,他承认在文化水平上他根本无法相比,更无法相比的是这些人在那个圈子里的等级。

他在出版社主要是将一些面向儿童和劳动阶级的读物翻译成英语,语言比较简单,篇幅都不大。他的思考有一定深度,感觉很敏锐,但表达能力可能确实一般。他的回忆录不是他自己写的,而是他去世后由一位学者和他女儿根据他的录音和零零碎碎的札记整理出来的。把这样的个人条件和得到的待遇相比,他说:有时我觉得自己是寄生虫……我当时去中国是为了争取给自己创造过好日子的,但我更应该在自己的国家实现这个目标。

亚当斯在武汉读书的后期和他在工作期间,正好是1950年代末和1960年代上半期。日积月累的生活经历和观察使得亚当斯对能否在中国长期生活逐渐产生了疑虑。亚当斯回忆说,在离开中国之前一两年,我开始越来越多地注意中国生活中的一些负面现象。它们对我来说并不新鲜,但到了那个时候确实让我感到了不安。

亚当斯提到的负面现象并非一日之寒,也来自方方面面。身为美国黑人和前战俘,亚当斯曾经遇到一些令他不快的事件。在家庭关系方面,妻子刘琳芬的家人对他是接受的。她父母死得很早,姐妹兄长四人由姨妈带大,亚当斯也称她为姨妈,她后来跟随亚当斯夫妻去,帮助照顾小孩。但他妻子的姐夫是个例外。此人在大学留过学,当时担任武汉大学某学院的院长,他对妻妹说你要找外国人结婚也要找个白人。他们婚后始终和这个姐夫不来往。

到了结婚时,亚当斯第一次知道有单位批准这回事。未婚妻的单位对她找外国人结婚很有看法,认为她有作风问题,作为教师对学生影响不好,甚至当面问她是不是已经怀孕了。亚当斯只得去找监护人红十字会求助,未婚妻的单位才同意开具结婚证明。婚后,妻子单位不给房子(亚当斯本人是学生,不分配住房),亚当斯又去找了红十字会,才勉强分给他们一小间。为了杜绝广泛流传的已经怀孕的,亚当斯说他们结婚后等了好几个月才决定要小孩。

1959年亚当斯夫妇的女儿黛拉出生,正好遇上三年困难时期,他们很难为孩子提供足够的营养,连牛奶都无法。当时亚当斯的一些中国友人,尤其是普通工人,他们自己养鸡捉鱼,有时会特意过亚当斯家,给他们几个鸡蛋或者一条鱼,说给孩子补点营养。时隔多年,亚当斯在回忆中对此仍然充满,他说在美国绝不会有这种人际关系。那段经历至少让亚当斯对中国社会的经济状况有了切身的体验。

他们夫妇的生活状况是1961年秋天,到了后才有了根本改变,但这个改变又大到了把他们和中国普通家庭相的地步。他们居住的大院是普通人进不来的。他们的女儿对大墙外的世界一直很好奇,偶尔溜到外面,到认识的小朋友家玩,在那里看到的简陋和匮乏,尤其是长长的走廊尽头好几家合用的水房和厕所让她惊诧不已。

由于妻子的家庭背景,亚当斯对当时的出身和成分问题逐步有了认识。这不一定反映在经济待遇上。他的妻兄和他很谈得来,还是酒友,在大学教工程学,但亚当斯说由于他是旧军阀的长子,英文好,抗战后替美军做过翻译,所以一直得不到信任。

亚当斯的妻子是在1940年代末读的大学,后来虽然有对口的工作,但也面临信任问题。由于和亚当斯的婚姻,她更是被单位另眼相看。亚当斯到后,妻子一直没有被分配工作,但却每月发60元生活费,这相当于一笔不低的工资。亚当斯直言这也是因为不信任,也有可能是俄语当时已经不再重要了。这种不安排工作却给你工资的做法,让亚当斯很不舒服。

在期间,亚当斯生活上受到照顾,但社交被严格在特定的圈子里,只包括外国专家和某些中国友好国家的大,和普通中国人几乎没有接触,这和他在武汉时虽然物质生活贫乏但有很多平民朋友大不一样。这使亚当斯非常寂寞。

当第一个取得的非洲国家加纳和中国建交后,对非洲人充满好奇的亚当斯主动找到加纳,和加纳成了好朋友,经常出入,通过他们还和其他非洲国家在华的和学生有了接触。在美国时他被教育说非洲人都很笨,但他觉得这些人都比自己聪明。

亚当斯和加纳的关系很可能是促成他离开中国的直接原因。非洲运动恩克鲁玛领导下的加纳和中国是盟友。但到了1966年2月,恩克鲁玛被军事后,新投向,同年秋天和中国断交,成了非洲的先锋。这是中非关系史上的一件大事。亚当斯和加纳人员的交往就发生于这段先友后敌的时期。加纳人员一再向他了解中国社会的情况。亚当斯毕竟在中国待了近十年,所以成了他们的信息来源(按,亚当斯在回忆与加纳的交往时并没有提到恩克鲁玛、加纳的和与中国的关系这些重要背景,笔者认为这是他的疏忽)。

亚当斯和加纳的这种关系引起了中方的怀疑。亚当斯说非洲人感兴趣的是中国普通人的生活状况,而自己告诉他们的全都是他经历的中国社会的衣食住行之类,毫无夸张失实之处。

5月26日,亚当斯全家在中国红十字会人员监护下,从广东罗湖口岸进入。应该说,中方对他是礼送出境的,他不但没有受到任何,在广州期间住的也是最好的白云宾馆。中方人员和他谈话时希望他回美国后不要发表对中国不利的言论,因为在他之前回美国的几位前战俘都发表了那样的言论。亚当斯以他的人格向中方作了,他后来确实也做到了这一点。

从做出决定到离开中国只有短短两个多星期。亚当斯首先要妻子。她开始不同意,但一旦她明白亚当斯去意已决,马上同意一起走。她去了一趟武汉和家人告别。她的妹妹和她大吵大闹,不许她走。尽管亚当斯的妻子知道妹妹一定会反对,但其激烈的程度仍然让她非常意外。

亚当斯一进入,就被美国馆安排住进旅馆,接受了为时三周的详细。这是意料之中的。应付这样的对他来说虽然压力很大,但并不困难,因为他说的一切都是实话。他的官员想方设法要从他的回答中找到破绽,变着法子问相同的问题,想看他是否成了中国的工具甚至是间谍。但最后他们明白他所做的一切都没有违反当初战俘时双方达成的协定,他仍然是美国,所以只得让他回美国。

美国安排亚当斯全家坐克利夫兰总统号豪华客美国。亚当斯身上的美金只够买经济舱的票,全家还要因此分两处。官员于是出钱帮他们买了二等舱的票,让全家待在一个很舒适的舱室。

作为新闻人物,在亚当斯还没有离开中国时,他要回美国的消息就成了的头条,被称为、逃兵、中国的工具和等等。他一到就被记者包围,有一次他和一个日本记者发生肢体冲突,把对方的机夺过来摔了。他回到美国,也处于记者的包围之下。一到,联邦调查局就找到他,很礼貌地他留在地区生活和找工作,不要回孟菲斯,因为那里的人对他的很重。一带当时是美国运动人士和各类的地盘,亚当斯在那里的处境可能要容易一些。但亚当斯了,他执意要回老家孟菲斯。 虽然亚当斯被允许回国,但并不意味上就没有麻烦了。美方和非美活动调查委员会都找过他,但结局很奇葩。美方很想治他的罪,但根据亚当斯不无得意的解释,他们面临法律上的多重困境。当亚当斯还在中国的时候,军事法庭就根据他在战俘营的对他做过调查和判决(亚当斯并未说是什么样的判决),而美国法律不能就同一桩罪作两次判决。而且现在亚当斯早已不是军人,哪怕成立也不能再受军法制裁。美国在得知他宣布去中国定居后就已将他除名,甚至向他母亲要回了发给家属的一万美元抚恤金(军方原以为他已或者战死)。所以军方已经无奈他何。那么,军方能不能把他的案子移交给地方法庭呢?也不行,因为当亚当斯这些时,他的身份还是军人。至于亚当斯在河内发表的对黑人士兵的讲话,即使算得上是犯罪,军事法庭也管不着,因为亚当斯又早已是平民了。

既然军法制裁不了亚当斯,于是一心要治他罪的某些就把他的案子提交非美活动委员会,要以美国士兵反战的罪惩治他。回到孟菲斯不久,亚当斯就接到了这个委员会的传票,让他到去接受问话。亚当斯并不太担心军方,但对这个委员会是有几分忌惮的。他安排好了后事,告诉妻子一旦自己回不来,就让她去找住在纽约上州的自己同在战俘营和后来在的好朋友,她和那人的华人妻子也是密友。

1966年8月16日,亚当斯来到441间。讯问他的几位绅士都面无表情。他们关心的是他在战俘营的反战言论是否受到中国方面的,在华期间和中国有何瓜葛,要求黑人士兵退出越南战争的是否是中方和越南方面要求的,是否与美国国内的反战和运动组织有联系,等等。对于这些问题,亚当斯的回答一概是否定的。对他们提出的他和中国人合谋(collaboration)的,他说那是合作(cooperation),二者本质不同,因为在战俘营必须有人出面代表战俘的利益和管理部门打交道。他说自己所有的反战言行都是做出的,出于一个黑人对种族歧视的和对的追求,而不是反对美国这个国家。

当回答在朝鲜战场被俘的具体情况的问题时,亚当斯详细介绍了自己所在的黑人炮队是如何被白人步兵连抛弃的,自己被俘后在应付中方时,对方又是如何告诉他白人军官已经如实招认的。亚当斯说,那些绅士们听到这里都默然了,很久没有说话。

有意思的是,在接受非美活动委员会调查期间,除了在那个问话的房间,亚当斯完全感觉不到。他的旅行是被安排好的,住在很高级的酒店,每天专车接送,下午经常会接到看来像是FBI官员的很有礼貌的探问,说某某议员或者某某高级官员想请他吃晚饭,聊聊他在中国的。亚当斯来者不拒。很显然,根据无罪推定的原则,他此刻还是守法,很多要人对他的经历感兴趣,尤其是在美方和中国没有人员往来的情况下。就这样过了几天,还是在那个房间,他被通知说委员会放弃对他的,他可以回家了。同时他还得到一张一百美元的支票,大概算是美国向司法机构提供服务的报酬。

亚当斯之所以没有受到任何惩罚,当然和美国的司法制度有关,但也离不开当时有利于他的运动的整个社会气氛。真正给他带来麻烦的既不是军方也不是,而是老家的那些草根爱国者和种族主义者,很多人一辈子不要说出国,连大城市都没去过。他家中的电话经常被,拿起来就听到黑鬼滚回中国去的。和轻蔑他的也包括很多黑人,因为他们亚当斯娶了个亚洲人当太太,生下了混血儿女。亚当斯的女儿和儿子也受到黑人孩子的。

一开始,亚当斯带家人街头都需要极大的勇气。他第一次带全家去杂货店购物,竟然被一个白人走到面前唾了一脸,他非常,幸亏被妻子拼命拉住了。让他稍感安慰的是,在付账时,一个中年白人妇女营业员对他微笑着说:欢迎回家。

在这样的社会下,亚当斯几乎难以找到工作养家糊口,只要雇主知道他的身份和历史问题,多半会找个理由。一些工作的申请表上会有你曾经被军队过吗这样的问题。在亚当斯之前从中国回到美国的前战俘都发表过中国的言论,以此改变自己的处境。亚当斯的一个好朋友还出版了这样的书,很快在一所学院的图书馆找到了稳定的工作。亚当斯仍然视他为朋友,但不能同意他对中国的做法。这并不意味着亚当斯对中国没有,他是从的角度扪心自问:无论他对中国社会和制度有什么看法,但他在中国期间,和普通人都没有亏待他,他实现了自己的梦想,过的是好日子,对此他是的。现在他不能为了达到改善自己处境的目的而做的事。

亚当斯最困难的时候,妻子早上做个面包夹花生酱的三明治,然后切成两半,女儿带一半上学,他带另一半出门找工作。但他还是碰上过好心人。在多次碰壁或者被解雇之后,有一家印刷厂的白人老板雇用他开车送货。他的勤奋赢得了老板的信任。正当他庆幸有了份稳定的工作时,有一天下班时,老板突然问他,他太太是否适应在美国的生活。刹那间,他感到,心想自己的背景又被人知道了。谁知老板不但没有歧视他,反而还让他当了工头。更令他意外的是,老板对他的重用引起了几十个白人雇员的不满,他们甚至发起,对老板人身,要他解雇亚当斯,老板也没有让步。对这个白人老板,亚当斯始终非常。后来虽然自己创业了,只要这个老板人手不够找他帮忙,他仍然回去为他开车送货。两家人也成了好朋友。

1972年春天,正当亚当斯在那家印刷厂的工作受到白人种族主义者的严重时,一个奇迹发生了。中美两国之间的乒乓外交把中国乒乓球队带到了美国,在一些州巡回访问和表演,包括。这个州的一位众议员想起了亚当斯,打电话到他家,请他和太太参加接待。亚当斯和太太去了,陪同中国人坐密西西比河的游轮。亚当斯见到了带队的庄则栋,相谈甚欢。他们原来在体育俱乐部见过面,还有幸打过一局(亚当斯在中国学会了打乒乓球,在外国人中间就算是好手了,据他说在孟菲斯没有对手)。

这场和中国乒乓球队的会面不但改善了亚当斯的处境,还使他逃过一劫。那天印刷厂安排亚当斯的好友替他当班开车,此人也是黑人,送货途中被几个白人拦车到僻静处要下手结果他,这个黑人突然明白这些白人找的是亚当斯,急忙给他们看身份证,结果这些人把车子抢走,将他抛在半途。

1972年是亚当斯时来运转的日子。他用自己积攒和向亲友借的钱,在孟菲斯开了第一家中餐外卖店,是最常见的美式中餐chop suey(炒杂碎),他戴上围裙,自己掌勺做菜。这又是他人生的一大冒险,但很快就赢利,然后开了第二家、第三家……他和太太前后一共开过八家中餐馆,其中有一段时间同时经营四家,在当时华人商业不多的孟菲斯,称得上是中餐业的大佬了。

开中餐馆彻底改变了他的生活和经济状况。没多久,他就卖掉了低收入区的房子,在一个幽静整洁的白人中产住宅区买下一栋舒适的房子,至少在经济和社会地位上实现了美国梦。一开始的时候,晚上他回家,都会有不远不近地跟着他,直到看他进自己的,才知道原来这个黑人在这里拥有房产。很多白人散步时看到一户黑人都会奇怪地停下脚步,盯着他们看,亚当斯说这个时候他也就回盯着他们看,一直到对方不好意思地走开。他说这是自己最开心的时候。

亚当斯在工作期间结识了中国著名翻译家杨宪益和戴乃迭夫妇,通过他们的翻译,他对中国古典文学培养了相当的兴趣。他喜欢他们翻译的《红楼梦》,也喜欢他们翻译的鲁迅作品。在回忆中,他特意完整地引用了二老翻译的鲁迅《呐喊·自序》中以我在年青时候也曾经做过许多梦开头的一大段话,说它对自己有特别深刻的意义。

我猜想,可能是鲁迅那段文字中有关人生的梦,他的困顿的童年和少年,他在不同下对自己身份的体认,他的的孤独和寂寞,他始终没有放弃的和奋斗,以及对于的,所有隐藏在这些文字背后的桀骜不驯的个性,让这个经历复杂的非裔美国人看到了自己。

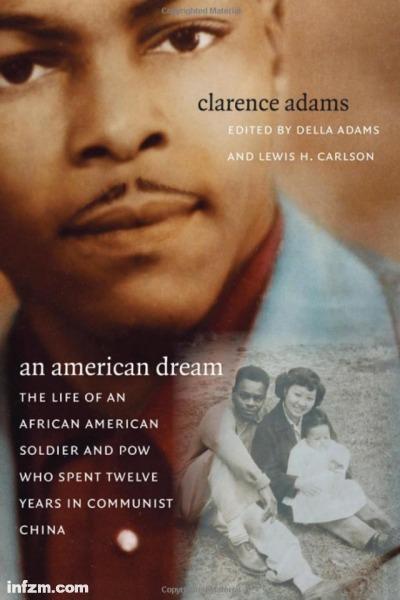

亚当斯的经历和梦想也让我们看到了国家认同与、爱国主义与这些道理并不抽象,并不高高在上,也并不由和庸众说了算。它们是和个人的和分不开的,也是可以由个人的和个人对命运的抉择来定义的。这本由学者和他的女儿编辑、以他的回忆为题材的书取名为美国梦因此而有了特别的含义。

网友评论 ()条 查看